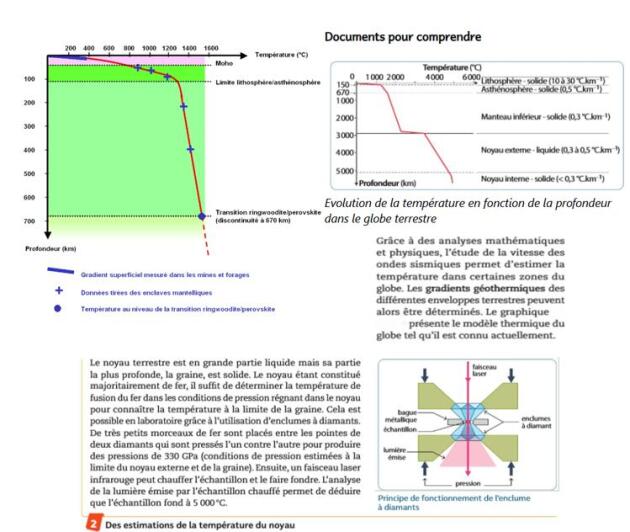

- 1 Rappel : le géotherme terrestre

Rappels :

dans la lithosphère, la chaleur se propage par conduction, alors que dans l'asthénosphère la chaleur est transmise par convection et conduction ;

la lithosphère a un comportement rigide et cassant alors que l'asthénosphère est une SOLIDE ductile (c'est à dire capable de se déformer sur le temps long un peu comme un glacier par exemple) ;

La limite lithosphère/asthénosphère correspond approximativement à l'isotherme 1300°C.

On a accès à ces données par différentes méthodes issues de l'analyse des roches dans des cellules à enclume de diamant et des données sismiques.

- 2 Le géotherme sous les dorsales

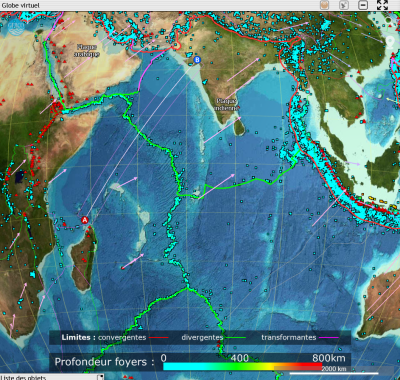

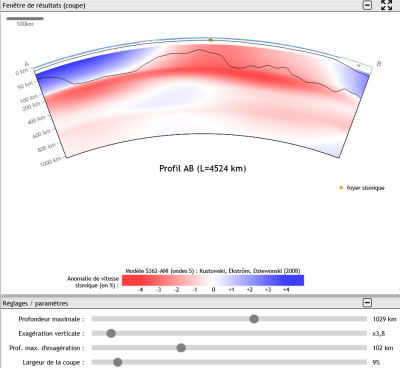

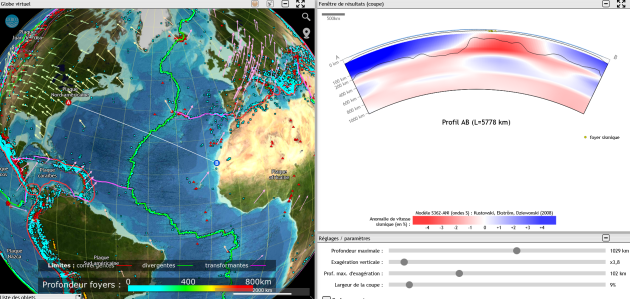

Les données issues de la tomographie sismique permettent de rechercher si les dorsales médio-océaniques sont associées à une anomalie de température d'origine profonde. Sur les coupes issues du logiciel Tectoglob3D présentées ici, la ligne noire représente la LVZ qui permet de repérer la limite lithosphère asthénosphère.

- 3 Comment expliquer la fusion partielle de manteau dans ces zones

Modélisation d'une expérience de fusion de péridotite aux conditions de pression et de température du manteau sous une dorsale.

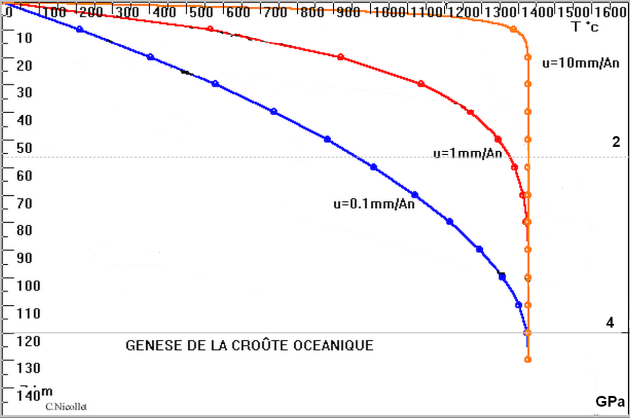

On peut modéliser par calcul les conditions de pression et de température dans lesquels se trouverait une partie de manteau qui se déplacerait vers la surface à différentes vitesses :

0,1 mm/an

1 mm/an

10 mm/an

Pression et température d'une portion de manteau remontant vers la surface à différentes vitesse (logiciel Metamod) | Informations[*] Pour rechercher l'état :

solide

liquide

partiellement fondu

de cette zone de manteau il est possible d'utiliser une cellule à enclume de diamant dans laquelle on met une péridotite sèche.

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/enclumes/

Utiliser l'application (ouvrir dans une nouvelle fenêtre) pour savoir, si dans le cas d'une des vitesses de remontée, le manteau peut produire un liquide magmatique et si ce liquide correspondra à une fusion partielle ou à une fusion totale.

Se positionner à 1300°C et effectuer une remontée correspondant à ce que vous avez observé sur les différentes coupes (tomographie sismique/coupe de la dorsale).

Si une modification se produit, la décrire et noter ses conditions (température et pression) d'apparition.

- 4 la formation du liquide magmatique

Question⚓

Solution⚓

L'étude des océans actuels et passés peut être réalisée à l'aide de différentes techniques. On reconstitue l'histoire des planchers océaniques grâce aux données issues de l'analyse de forages au niveau du fond océanique permettant de déterminer l'âge des sédiments déposés sur les basaltes. On réalise également des cartes des anomalies magnétiques du fond des océans dont « l'aspect en peau de zèbre » révèle les âges symétriques du plancher océanique de part et d'autre des dorsales. Ces techniques ainsi que les âges et distances d'alignements d'îles volcaniques formées par un point chaud sont utilisés pour calculer des vitesses de déplacement des plaques lithosphériques. L'ordre de grandeur va du cm à la de la dizaine (→ 16) de cm par an. Des capteurs GPS disposés dans le monde entier et un réseau de 30 satellites permettent de suivre la position des plaques au cours du temps et de dessiner les vecteurs vitesse de déplacement de points précis depuis 1994. Ces nouvelles données confirment les mesures obtenues par les autres méthodes et sont à l'origine de la construction de modèles numériques de la lithosphère. Ainsi les plaques lithosphériques sont en mouvement et on quantifie leurs vitesses, directions et sens de déplacement. Les océans sont donc des zones de divergence de plaques de part et d'autre de dorsales.

On les caractérise et les identifie grâce à des marqueurs précis :

séismes ( foyers peu profonds)

volcans sous-marins alignés

flux géothermique (87 mW•m-2en moyenne mais il est supérieur à 150 mW•m-2 le long des dorsales)

Ces éléments sont associés et superposés au relief sous marin constitué par les dorsales médio-océaniques.

pétrologie (nature des roches).

Les dorsales médio-océaniques sont le lieu de mise en place de nouvelle croûte océanique à partir de phénomènes magmatiques et tectoniques.

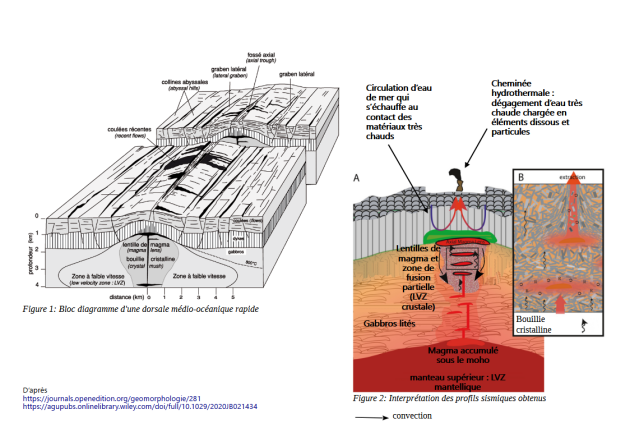

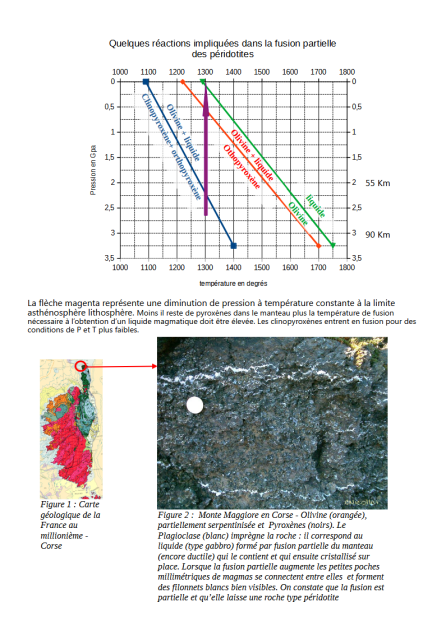

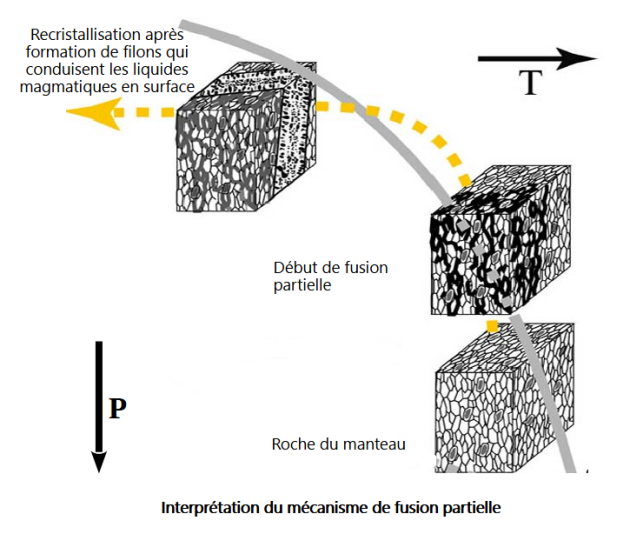

La production de magma se réalise à l'aplomb des dorsales suite à une décompression du manteau. Sous les dorsales rapides (dorsale est pacifique par ex.) l'ascension rapide du manteau à température constante est responsable d'une fusion partielle. Le liquide magmatique qui remonte forme en se refroidissant une croûte océanique constituée de gabbros surmontés de filons de basalte puis de basaltes en coussins caractéristiques d'une cristallisation rapide sous une épaisse tranche d'eau. L'ensemble repose sur le manteau constitué de péridotite. Les dorsales rapides ont une pente régulière et faible, sans fossé axial marqué et un taux d'expansion supérieur à 9 cm/an.

C'est l’étude du comportement de la péridotite dans une presse à enclume de diamant qui permet de tracer son solidus (courbe de début de fusion) et son liquidus (courbe de fin de fusion). Entre ces deux courbes, la péridotite est partiellement fondue. Si on reporte dans ce diagramme de phase la courbe représentant le géotherme typique d’une dorsale, on constate que celui-ci recoupe la courbe de solidus entre 100 et 20 km de profondeur environ. Les péridotites situées sous l’axe de la dorsale peuvent donc produire des magmas. Il s’agit toujours d’une fusion partielle, qui ne concerne pas plus de 20 % de la péridotite. Le magma (puis les roches qui se forment suite à sa cristallisation) n’a pas la même composition chimique et minéralogique que la péridotite. En effet, certains éléments chimiques (comme la silice, le calcium, etc.) passent plus facilement dans la phase liquide que d’autres (comme le fer ou le magnésium, par exemple).

Les gouttelettes de magma issues de cette fusion partielle, moins denses que la roche solide, remontent et s’accumulent dans une zone située entre 2 et 7 km sous l’axe de la dorsale. Là s’accumulent des lentilles de magma et une bouillie cristalline où se forment des cristaux : c’est la chambre magmatique.

Au niveau des dorsales lentes (dorsale médio-atlantique) ce sont les processus tectoniques (mouvements de divergence des plaques de part et d'autre de la dorsale) qui dominent avec de grandes failles de détachement successives qui entraînent la remontée du manteau au contact de l'eau de mer et sa fracturation. Cela facilite la fusion partielle des péridotites à l'origine de lentilles de gabbros. La circulation d'eau est responsable de l'hydratation des péridotites et la transformation des olivines en un autre minéral hydraté, la serpentine. La péridotite devient en surface de la serpentinite. Les dorsales lentes ont une pente plus raide, une large vallée axiale avec un rift caractérisé par des failles normales (voir livret stage géologie ou epoc thème 6 : reconnaître un type de faille ) et un taux d'expansion inférieur à 5 cm/an.