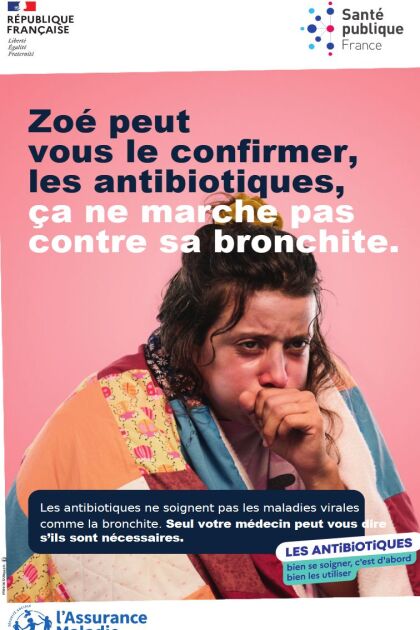

Attention : Des campagnes de santé publique de plus en plus fréquentes

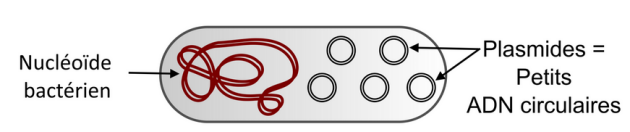

Doc. 1 Rôle des plasmides

La résistance aux antibiotiques représente 35 000 morts annuelles en Europe, une véritable menace pour la santé publique. Cette résistance provient de gènes, acquis principalement par conjugaison, un procédé au cours duquel les bactéries peuvent se transférer une partie spécifique séparée de leur génome, appelée plasmide, et ce même entre deux membres de deux espèces différentes.

Les plasmides bactériens comportent moins de 10 000 paires de bases (10 kpb) et se répliquent indépendamment de l'ADN du chromosome bactérien. Ils peuvent être nombreux (plus d'une centaine) et portent des gènes.

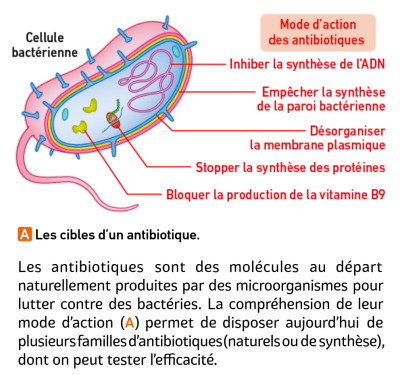

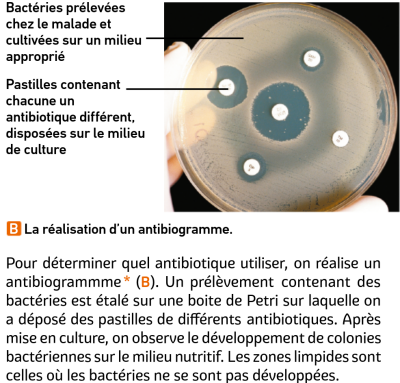

Doc. 2 Antibiotiques et antibiogrammes

Doc. 3 Exemple de la tuberculose

En milieu hospitalier l’analyse par Technique d'Amplification des Acides Nucléiques (TAAN) est indiquée en cas de facteur(s) de risque de multirésistance bactérienne.

Cette méthode de Biologie Moléculaire a été mise au point en 1985 par Kary Mullis, qui obtint pour ces travaux le prix Nobel de Chimie en 1993. Ce procédé révolutionnaire couplé à l’utilisation d’une ADN polymerase thermorésistante permet d’obtenir, sans clonage au sein de bactéries, une amplification considérable d’un fragment donné d’ADN.

La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse, généralement pulmonaire, provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Elle est très contagieuse et se transmet par l'air lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent.

La tuberculose multirésistante (TB-MR) est causée une bactérie qui porte une résistance à au moins deux antibiotiques (la rifampicine (RIF) et à l’isoniazide (INH)). Une infection par une souche multirésistante justifie un traitement prolongé à base d’une combinaison d’antibiotiques adaptés.

Les facteurs de risque de la multirésistance sont par exemple :

un patient qui a déjà été traité contre une TB active ou exposé à un cas de TB active traité en échec thérapeutique ou en rechute ou en abandon de traitement et dont on ne connaît pas les résultats de l’antibiogramme.

à un patient qui a été exposé à un cas contagieux de TB-MR.

On propose alors systématiquement une détection de la présence d'une multirésistance à la tuberculose par TAAN.

Rappel : Vu dans Partie 1 et chapitre 1 : mitose et réplication de l'ADN

Chaque chromatide est constituée d'une longue molécule d'ADN (plusieurs cm) qui est associée à des protéines appelées histones autour desquelles l'ADN s'enroule pour former des nucléosomes. Cette chaîne nucléosomique correspond à la structure appelée chromatine et visible pendant l'interphase au microscope électronique. Au cours de la division cellulaire la chaîne nucléosomique s'enroule plusieurs fois ce qui aboutit à une forme très condensée de l'ADN qui est associé à des protéines. Ce sont les chromosomes tels qu'on peut les observer au microscope optique pendant la mitose.

Au cours de la phase S, l’ADN subit une réplication semi-conservative. Deux nouvelles copies de la molécule se forment à partir des 2 brins de la molécule mère, en utilisant les règles d’appariement des bases (nucléotides). Un nucléotide à adénine est associé à un n. à thymine et un n. à guanine à un n. à cytosine. Des enzymes interviennent pour ouvrir les 2 chaînes d'ADN et former un œil de réplication. Les 2 extrémités de chaque œil forment des fourches où une enzyme particulière, l'ADN polymérase utilise les nucléotides libres présents dans le noyau et synthétise 2 nouveaux brins d'ADN. Ainsi la séquence des nucléotides de la molécule initiale est répliquée et conservée pour les deux copies qui restent liées au niveau du centromère et constituent un chromosome à 2 chromatides. Avec ce mécanisme de réplication de l'ADN, les deux cellules provenant par mitose d'une cellule initiale possèdent exactement la même information génétique. Par ailleurs, les cellules somatiques (cellules qui n'interviennent pas dans la production des gamètes) conservent un nombre 2n de chromosomes qui forment des paires. On dit qu'elles sont diploïdes. La succession de mitoses produit un ensemble de cellules, toutes génétiquement identiques que l’on appelle un clone.

Remarque : Dans un caryotype n est le nombre de chromosomes différents.

Question⚓

En routine à l'hôpital des échantillons biologiques (sécrétions) sont prélevés, leur ADN est isolé puis un protocole d'amplification d'un ou plusieurs gènes de résistance à un ou des antibiotiques déterminés est effectué.

On met en œuvre une version simplifiée de ce type de protocole. Il s'agit à partir de plasmides provenant de 2 souches différentes de bactéries d'identifier la présence d'un gène de résistance à un antibiotique : l'ampicilline.

Utilisez l'animation du principe de la PCR (polymerase chain reaction) et les résultats obtenus suite à la réalisation du protocole de PCR proposé pour expliquer comment la technique utilisée permet d'identifier la présence d'une bactérie résistante dans le prélèvement d'un patient.

On attend un texte associé à un schéma et à des photos des résultats obtenus.

On dispose :

→ du matériel pour effectuer une amplification du gène de résistance à l'ampicilline

Tube d’ADN d’un plasmide bactérien, « bactérie 1 » porteur du gène tube à pastille rose

Tube d’ADN d’un plasmide bactérien, « bactérie 2 » tube à pastille blanche

Tubes d’amorces oligo-nucléotidiques complémentaire d'une séquence spécifique du gène de résistance à l'ampicilline (AMP) tube à pastille bleue

Tubes de Taq polymérase + Nucléotides (les 4 desoxyribonulcéotides libres) tube à pastille verte

1 Tube marqueur de poids moléculaire [échelle de fragments calibrés d’ADN] tube à pastille jaune

micropipette et cônes

thermocycleur

feutre et gants

cuve à électrophorèse avec dispositif intégré de révélation de l'ADN

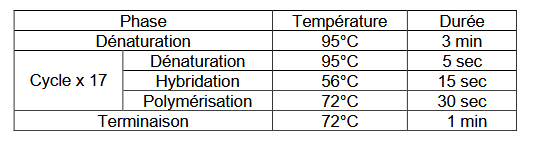

Le thermocycleur présente un bloc chauffant qui permet d’exposer les tubes qui contiennent le mélange réactionnel à des températures choisies et pour des durées déterminées par l’expérimentateur.

La découverte d’organismes thermophiles a permis de trouver des ADN polymérases ayant deux caractéristiques essentielles à savoir une température de fonctionnement élevée (typiquement vers 72°C) et surtout la capacité à ne pas être dénaturées définitivement par des températures supérieures à 90°C. Ces caractéristiques ont permis d’inventer la réaction PCR ou réaction de polymérisation en chaîne qui consiste à synthétiser in vitro de l’ADN de façon exponentielle. La température de 95°C permet la séparation des 2 brins d'une molécule d'ADN. A 56°C les brins d'ADN complémentaires peuvent se réassocier.

Le principe de l'électrophorèse consiste à faire migrer sous l'influence d'un champ électrique des fragments d'ADN (l'ADN est chargé négativement en raison de la présence des groupement phosphate dans la molécule) dans un gel d'agarose en fonction de leur poids moléculaire. Plus la taille des fragments d'ADN est importante, moins le fragment se déplace dans le gel. Une échelle de taille de fragments (migration du marqueur de poids moléculaire) permet d'estimer la taille des fragments séparés en fin d'électrophorèse. Le système de flash dock gel utilisé permet de révéler, grâce à un transilluminateur intégré et d'un marqueur spécifique de l'ADN, l'emplacement de chaque fragment d'ADN tout au long de la migration.

L'ADN migre de la cathode (pôle négatif, couleur noire) à l'anode (pôle positif, couleur rouge).

→ d'une animation pour comprendre le principe de la PCR

https://rnbio.upmc.fr/sites/default/files/animations/bio_mol/pcr/pcr.html

ASTUCE MANIPULATION : Avant de commencer le TP entraînez vous à utiliser la micropipette avec le matériel prévu.Pour éviter les fuites de produits hors des puits et les bulles d’air dans lors des dépôts, déposer très lentement à mi-hauteur dans les puits et arrêter avant que le cône ne soit entièrement vide (ne pas dépasser la 1e butée du piston de la micropipette).