Les évaluations au collège et au lycée⚓

Au collège⚓

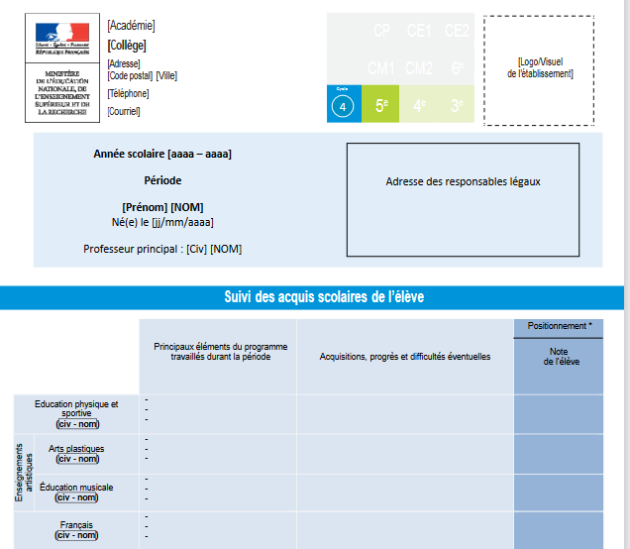

Le livret scolaire

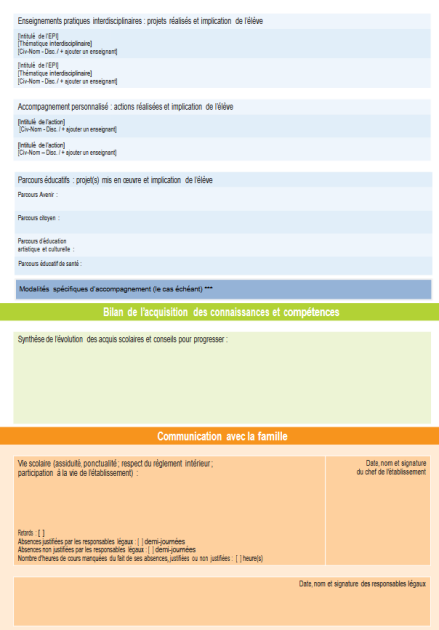

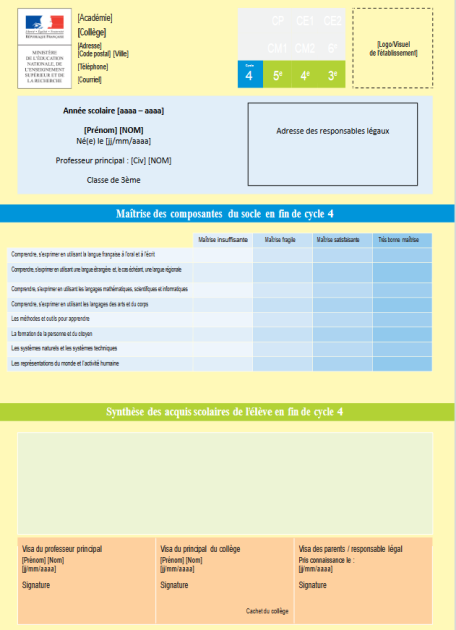

En cours de scolarité à l'école et au collège, le livret scolaire d'un élève regroupe :

les bilans de fin des cycles précédents

en première année d'un cycle, les bilans périodiques du cycle précédent ;

les bilans périodiques du cycle en cours ;

les attestations déjà obtenues : prévention et secours civiques de niveau (PSC1), attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) 1 et 2, AER, attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN).

En cours de scolarité

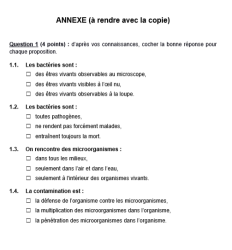

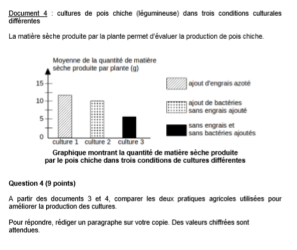

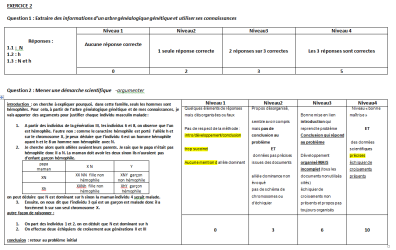

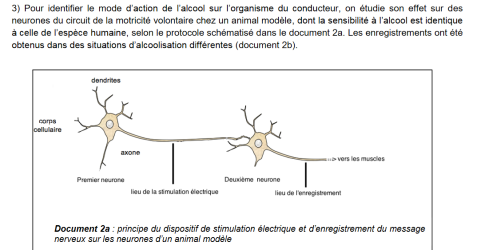

Exemple : Les épreuves de brevet en SVT

Au lycée⚓

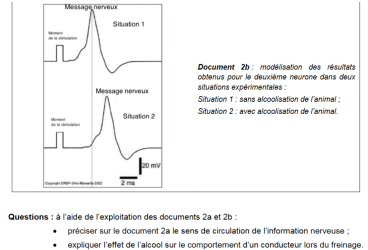

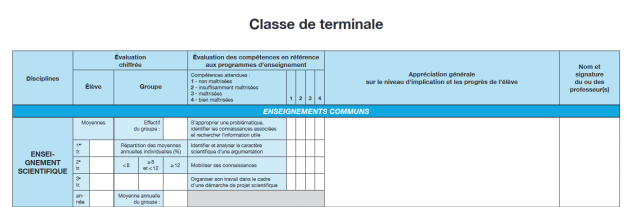

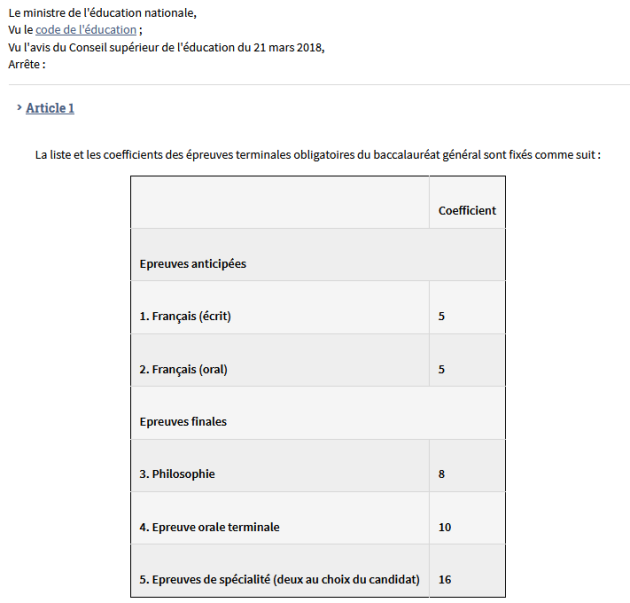

Les modalités du baccalauréat à partir de 2022

Le baccalauréat général est évalué selon deux modalités :

dans le cadre du contrôle continu (40% de la note finale) prenant en compte l'évaluation des résultats de l'élève en classe durant le cycle terminal pour les enseignements obligatoires et les enseignements optionnels ;

dans le cadre des épreuves terminales (60% de la note finale) du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe (« oraux de rattrapage » ou « épreuves de contrôle »).

Source : https://eduscol.education.fr/725/presentation-du-baccalaureat-general

Les coefficients appliqués au contrôle continu.

Le contrôle continu est pris en compte à hauteur de 40% des résultats pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale. Les enseignements optionnels sont également évalués par contrôle continu.

Enseignements optionnels (maximum 1 en première, 2 en terminale, excepté concernant LCA latin et grec, qui peuvent être suivis en sus des autres enseignements optionnels) : Coefficient 2 par option et par an soit 4 par option sur le cycle terminal, ajoutés au total des coefficients.

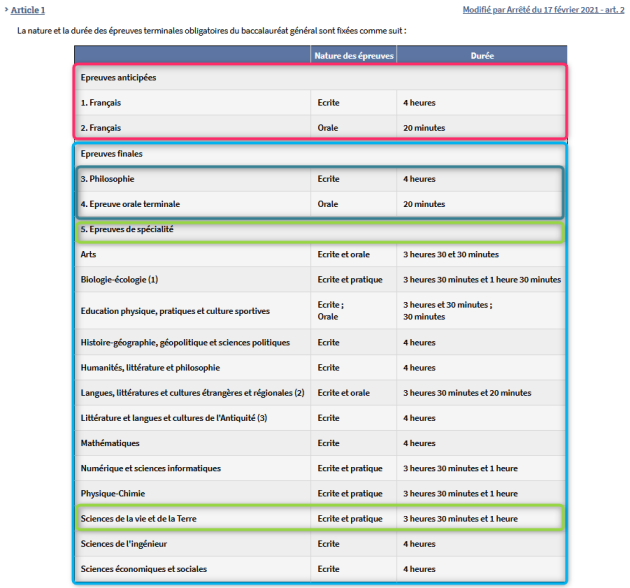

Le livret scolaire pour l'examen du baccalauréat - voie générale

Le livret scolaire constitue un outil d’aide à la décision pour le jury du baccalauréat. Sa consultation a lieu lors des délibérations qui suivent le premier et le second groupe d’épreuve.

L’évaluation porte à la fois sur l’atteinte d’un niveau de connaissances et sur le degré de maîtrise des compétences requises dans les enseignements en référence aux objectifs visés par chacun d’entre eux. C’est pourquoi, le livret scolaire conjugue l’évaluation chiffrée et une approche qualitative des résultats de l’élève.

Les moyennes annuelles pour chaque enseignement renseignées dans le livret scolaire sont prises en compte, au titre du contrôle continu, dans la note du candidat à l’examen du baccalauréat.

Source : https://eduscol.education.fr/document/39155/download

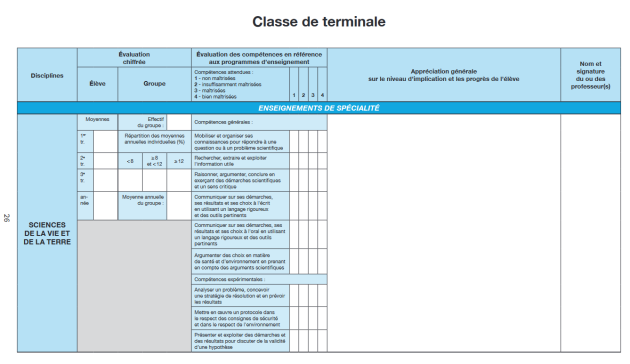

ÉVALUATION DES ÉLÈVES

Évaluation chiffrée des résultats

Cette évaluation fait apparaître la progression de l’élève au cours des périodes qui rythment l’année scolaire. Elle situe les résultats de l’élève par rapport à la classe ou au groupe dans lequel il a suivi l’enseignement considéré.

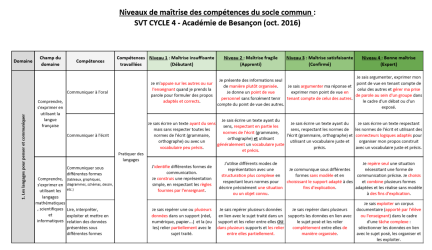

Évaluation des compétences

Elle positionne l’élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure le niveau atteint en matière d’acquisition des connaissances et de capacité à les mettre en oeuvre, eu égard aux programmes de chaque classe du cycle terminal et aux objectifs de la discipline suivie :

1 = compétences non maîtrisées ;

2 = compétences insuffisamment maîtrisées ;

3 = compétences maîtrisées ;

4 = compétences bien maîtrisées.

Appréciations des professeurs

Elles explicitent de façon littérale les rapports de l’élève aux apprentissages et mettent en évidence son degré d’intérêt pour le travail et la matière. Sans taire ses faiblesses, elles n’omettent pas de mettre l’accent sur ses forces et capacités, sur la valeur qu’il a acquise.

Une catégorie particulière a été réservée aux langues vivantes dont les enseignements sont communs à toutes les séries et dont l’évaluation s’effectue selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

INFORMATIONS RELATIVES AU PARCOURS ET AUX APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE

Une page située en fin de livret consigne les éléments marquant le parcours de l’élève dans l’établissement.

Ces rubriques, renseignées par le(s) conseiller(s) principal(aux) d’éducation et le professeur principal, viennent ainsi compléter le profil de l’élève et prennent acte de l’apport éducatif de la vie scolaire dans sa formation.

Le niveau de maîtrise des compétences numériques est également mentionné.

AVIS EN VUE DE L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

L’avis de l’équipe pédagogique attribué à chaque élève peut être « très favorable », « favorable » ou « doit faire ses preuves ».

Il appartient au chef d’établissement d’apposer son visa et d’émettre, le cas échéant, des observations, au vu des appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire et après échanges avec l’équipe pédagogique, au sein du conseil de classe notamment.

Attention : Les enseignements évalués en contrôle continu : le projet local d'évaluation

La définition d'un projet d'évaluation

Les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires ne donnant pas lieu à une épreuve terminale sont les moyennes annuelles du candidat, qui rassemblent l'ensemble des résultats chiffrés obtenus par l'élève au fil de son parcours scolaire pendant les deux années du cycle terminal dans les enseignements concernés. La valeur certificative ainsi conférée à ces moyennes implique que l'équipe pédagogique conduise au préalable une réflexion au sein de chaque établissement, avec l'appui des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents, afin de définir un projet d'évaluation.

[...] Cette réflexion permet d'élaborer au sein de chaque établissement un cadre réfléchi et organisé au sein de l'équipe pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour l'établissement partagé à l'échelle de la communauté éducative.

Elle précise les principes qui prévalent à l'évaluation formative, laquelle permet à l'élève de voir où se situent ses acquis par rapport aux exigences de réussite de la formation. Elle pose le cadre de l'évaluation sommative, mise en place en fin de processus (fin de séquence, fin d'année scolaire) pour attester des acquis de l'élève. Elle peut prévoir des temps d'évaluation organisés à l'échelle de l'établissement, portant sur des portions importantes des programmes du cycle terminal. Elle inscrit les questions d'évaluation dans la perspective de l'orientation et de l'accès à l'enseignement supérieur.

Des évaluations de remplacement sont prévues pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle.

Les professeurs qui font passer les évaluations de remplacement dans leur établissement peuvent utiliser les sujets de la banque nationale numérique. La note obtenue par l'élève à cette évaluation de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne annuelle manquante.

source : https://eduscol.education.fr/document/12571/download

La banque nationale de sujets

Cette banque de sujet est en accès libre. Elle met à disposition des sujets pour tous les enseignements.

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bns

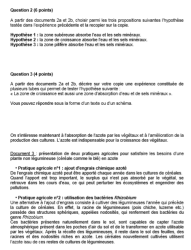

Exemples de sujets en première spécialité SVT :

Pour information : les barèmes curseurs à utiliser sont identiques à ceux de terminale.

Sujets d'enseignement scientifique en première et en terminale

Les évaluations en Enseignement Scientifique

Ces évaluations ont pour objectif d'évaluer les connaissances et les compétences figurant au programme de l'enseignement scientifique pour les classes de première et de terminale.

Les trois objectifs généraux de formation sont :

comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration ;

identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, notamment à travers l'utilisation de savoirs et des savoir-faire mathématiques ;

identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement.

Durée et organisation

Durée de chaque épreuve : 2 heures

Les évaluations pour l'enseignement scientifique sont constituées de deux exercices interdisciplinaires.

Chaque exercice présente une cohérence thématique et porte sur un ou deux thèmes du programme.

Le sujet évalue les compétences suivantes :

exploiter des documents ;

organiser,

effectuer et contrôler des calculs ;

rédiger une argumentation scientifique.

Chaque exercice évalue plus particulièrement une ou deux de ces compétences.

Toute formulation des questions est envisageable : de la question ouverte jusqu'au questionnaire à choix multiples.

Chaque sujet précise si l'usage de la calculatrice, dans les conditions précisées par les textes en vigueur, est autorisé.

En classe de première, l'épreuve porte sur les 3 thèmes choisis et traités par les professeurs dans le programme de première, en dehors du projet expérimental et numérique.

En classe de terminale, l'épreuve porte sur deux des trois thèmes du programme de terminale travaillés avant l'épreuve.

Chaque épreuve est notée sur 20 points. Chaque exercice est noté sur 10 points.

Exemple : Sujets de baccalauréat de spécialité SVT de terminale

Méthode : Première partie : épreuve écrite de sciences de la vie et de la Terre

Durée : 3 heures 30

Notée sur 15 points

Cette épreuve a pour objectif de valider la maîtrise des connaissances et compétences acquises dans le cadre du programme du cycle terminal à l'exception des parties signalées ci-dessous.

L'épreuve est constituée de deux exercices.

Méthode : Exercice 1 (noté sur 6 ou 7 points)

Rédiger un texte argumenté répondant à la question scientifique posée.

Le questionnement peut être accompagné d'un ou plusieurs documents.

Critères d'évaluation :

mobiliser et organiser des connaissances ;

exposer des connaissances avec la syntaxe, le vocabulaire scientifique et tout mode de communication scientifique approprié ;

appuyer son exposé et argumenter ses propos à partir d'expériences, d'observations, d'exemples éventuellement issus du ou des documents proposés dans le sujet.

Méthode : Exercice 2 (noté sur 8 ou 9 points)

Développer un raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé.

Capacité à pratiquer une démarche scientifique, à partir de l'exploitation d'un ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances.

Critères d'évaluation :

Choisir une démarche de résolution du problème posé et l'exposer ;

Analyser les documents fournis et intégrer leur analyse ;

Structurer et rédiger correctement son raisonnement.

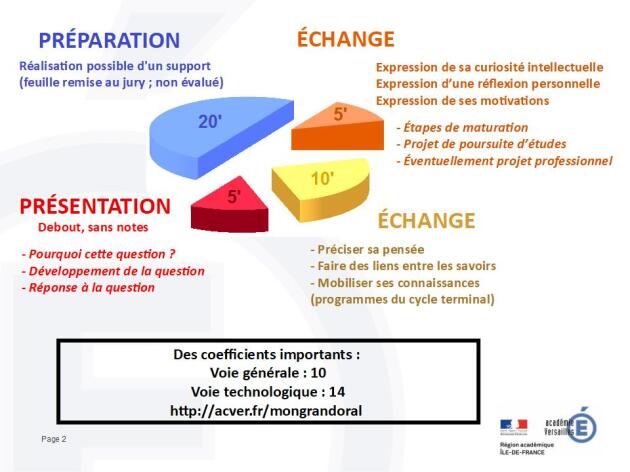

Le Grand oral du baccalauréat

En voie Générale et technologique, les lycéens passent un Grand oral à la fin de leur année de terminale. Cette épreuve fait partie des 5 épreuves finales du bac (60% de la note finale) et compte avec un coefficient 10 en voie générale ou 14 en voie technologique.

Cette épreuve dure 40 minutes : 20 minutes de préparation et 20 minutes d'oral.

Objectif du Grand oral

La préparation du Grand oral forme les élèves à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.

Cette épreuve recourt à l'utilisation des connaissances liées aux spécialités des élèves. Il s'agit de créer une argumentation et de montrer en quoi les connaissances acquises sont essentielles au projet de poursuite d'études, et même au projet professionnel de l'élève.

Définition : Enseignement de spécialité de SVT et épreuve orale terminale

Extrait du programme de SVT de terminale

"Toutes les thématiques traitées par l'enseignement de spécialité se prêtent à l'élaboration de projets que les élèves peuvent présenter lors de l'épreuve orale terminale. Ces projets peuvent adopter des approches variées, par exemple l'approfondissement d'un concept scientifique (par une approche bibliographique ou expérimentale, par un travail historique sur l'émergence de ce concept...), l'identification des applications pratiques (en santé, alimentation, énergie...) qui sont liées à telle ou telle découverte scientifique, les implications éthiques ou sociétales de tel ou tel savoir scientifique.

Les élèves peuvent, avec l'aide de leur professeur, exploiter les capacités* données à titre d'exemple dans le programme pour enrichir leurs projets."

* voir partie "Compétences travaillées au lycée"

Définition : Évaluation

L'épreuve est notée sur 20 points.

Critères d’évaluation :

solidité des connaissances,

capacité à argumenter et à relier les savoirs,

esprit critique,

expression,

clarté du propos,

engagement dans la parole,

force de conviction.

Définition : Déroulement

Durée de l'épreuve : 20 minutes

Temps de préparation : 20 minutes

Temps 1 : présentation d'une question (5 minutes)

L'élève a préparé en avance 2 questions avec ses professeurs et éventuellement avec d'autres élèves. Ces questions portent sur ses spécialités.

Pour la voie générale, elles peuvent ne concerner qu'une seule des spécialités, ou les deux en même temps.

Il présente ses questions au jury qui en choisit une.

Temps 2 : préparation (20 minutes)

La préparation permet à l'élève (facultatif) de mettre en ordre ses idées et de créer un support (une carte, un graphique, un schéma, etc.) à donner au jury.

Le support n'est pas évalué. L'exposé se fait sans note.

Temps 3 : présentation du sujet au jury (10 minutes)

L'élève explique pourquoi il a choisi de préparer la question présentée puis il y répond.

Le jury interroge l'élève pour avoir plus de précisions et pour lui permettre d'approfondir sa pensée. Ce temps d'échange met en valeur les connaissances liées au programme des spécialités suivies en première et terminale, et les capacités argumentatives de l'élève.

Le candidat effectue sa présentation initiale debout, sauf aménagements pour les candidats à besoins spécifiques. Pour les temps d'échanges, le candidat est assis ou debout selon son choix.

Temps 4 : échanges avec le jury sur le projet d'orientation de l'élève (5 minutes)

L'élève explique en quoi la question traitée est utile pour son projet de poursuite d'études, et même pour son projet professionnel.

Il expose les différentes étapes qui lui ont permis d'avancer dans son projet (rencontres, engagements, stages, mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix des spécialités, etc.) et ce qu'il en fera après le bac.

En résumé

Composition du jury

2 professeurs de matières différentes :

un professeur d'une des spécialités de l'élève,

un professeur de l'autre spécialité ou d'un des enseignements communs, ou un professeur-documentaliste.

Complément : Grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale terminale

Qualité orale de l'épreuve | Qualité de la prise de parole en continu | Qualité des connaissances | Qualité de l'interaction | Qualité et construction de l'argumentation | |

très insuffisant | Difficilement audible sur l'ensemble de la prestation. Le candidat ne parvient pas à capter l'attention. | Enoncés courts, ponctués de pauses et de faux démarrages ou énoncés longs à la syntaxe mal maîtrisée. | Connaissances imprécises, incapacité à répondre aux questions, même avec une aide et des relances. | Réponses courtes ou rares. La communication repose principalement sur l'évaluateur. | Pas de compréhension du sujet, discours non argumenté et décousu. |

insuffisant | La voix devient plus audible et intelligible au fil de l'épreuve mais demeure monocorde. Vocabulaire limité ou approximatif. | Discours assez clair mais vocabulaire limité et énoncés schématiques. | Connaissances réelles, mais difficulté à les mobiliser en situation à l'occasion des questions du jury. | L'entretien permet une amorce d'échange. L'interaction reste limitée. | Début de démonstration mais raisonnement lacunaire. Discours insuffisamment structuré. |

satisfaisant | Quelques variations dans l'utilisation de la voix ; prise de parole affirmée. Il utilise un lexique adapté. Le candidat parvient à susciter l'intérêt. | Discours articulé et pertinent, énoncés bien construits. | Connaissances précises, une capacité à les mobiliser en réponses aux questions du jury avec éventuellement quelques relances | Répond, contribue, réagit. Se reprend, reformule en s'aidant des propositions du jury. | Démonstration construite et appuyée sur des arguments précis et pertinents. |

très satisfaisant | La voix soutient efficacement le discours. Qualités prosodiques marquées (débit, fluidité, variations et nuances pertinentes, etc.). Le candidat est pleinement engagé dans sa parole. Il utilise un vocabulaire riche et précis. | Discours fluide, efficace, tirant pleinement profit du temps et développant ses propositions. | Connaissances maîtrisées, les réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser ces connaissances à bon escient et à les exposer clairement. | S'engage dans sa parole, réagit de façon pertinente. Prend l'initiative dans l'échange. Exploite judicieusement les éléments fournis par la situation d'interaction. | Maîtrise des enjeux du sujet, capacité à conduire et exprimer une argumentation personnelle, bien construite et raisonnée. |

Rappel : Progressivité de formation du collège au lycée

PROGRESSIVITÉ et CONTINUITÉ des apprentissages du collège au lycée général, technologique et professionnel :

de la préparation au cycle 4 à l’oral du DNB à la préparation au lycée du Grand Oral du Baccalauréat Général, Technologique ou à la soutenance du Chef d’Œuvre du Baccalauréat Professionnel.

DNB

=> Evaluer la capacité du candidat à exposer les compétences et connaissances qu’il a acquises.

=> Exposé de cinq minutes suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury.

Evaluation :

maîtrise de l'expression orale (50 points) + maîtrise du sujet présenté (50 points)

Baccalauréat

• L'épreuve du « Grand oral » permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.

• Elle lui offre aussi l’opportunité d'utiliser les connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de son projet de poursuite d'études, voire professionnel.

Extraits du diaporama des conférences collège de l'académie de Versailles - juin 2023

Rappel : Deuxième partie

Une épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales vient compléter cette épreuve écrite (voir partie dédiée).

Épreuve orale de contrôle

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de rattrapage : 2 épreuves orales choisies dasn les disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie ou enseignement de spécialité).

Durée : 20 minutes

Préparation : 20 minutes

"Le candidat tire au sort un sujet comportant deux questions, portant sur deux thématiques différentes de l'ensemble du programme de spécialité du cycle terminal, et doit traiter les deux questions.

Dans l'esprit défini pour les épreuves écrites et conformément au programme officiel, les sujets proposés doivent permettre d'évaluer les compétences, connaissances, capacités et attitudes acquises dans le cadre du programme du cycle terminal. L'un des deux exercices, au moins, comporte des documents choisis parmi ceux que les professeurs utilisent habituellement dans les situations d'apprentissage.

Cette épreuve a lieu dans une salle comportant du matériel de sciences de la vie et de la Terre afin que des questions puissent être posées sur le matériel expérimental et son utilisation, le candidat pouvant être amené à réaliser un geste manipulatoire simple.

Une importance égale est attribuée à l'évaluation de la maîtrise des compétences (pratiquer des démarches scientifiques ; concevoir, créer, réaliser ; utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre ; pratiquer des langages ; adopter un comportement éthique et responsable) et à celle des connaissances, capacités et attitudes associées."

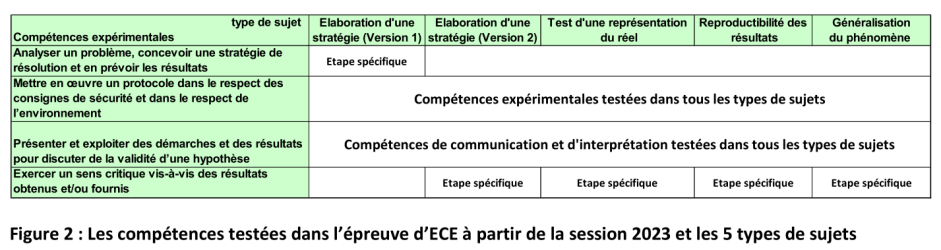

L'évaluation des compétences expérimentales⚓

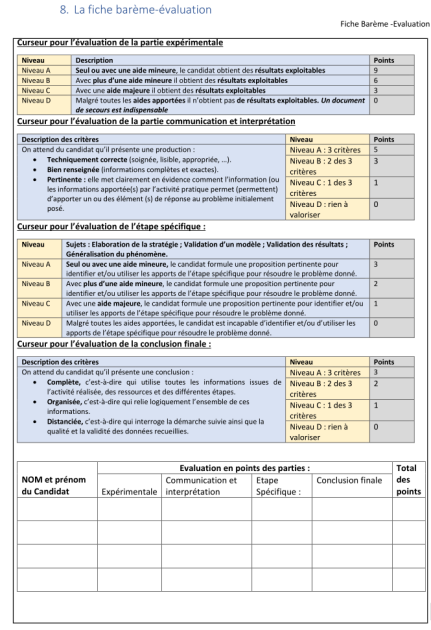

Épreuve de l'enseignement de spécialité « sciences de la vie et de la Terre » de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat : Deuxième partie : épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales

Extrait du Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020

"L'évaluation des compétences expérimentales se déroule au cours du second trimestre pendant la période de l'épreuve écrite de spécialité.

Le calcul de la note se fait sur 20 points ramenée à une note sur 5 pour compléter la note de l'épreuve écrite sur 15.

Chaque académie retient vingt-cinq situations d'évaluation parmi celles publiées dans une banque nationale numérique portant sur l'ensemble des acquis du cycle terminal à l'exception des parties précisées ci-dessus.

Les situations d'évaluation seront ensuite choisies par l'établissement parmi les vingt-cinq retenues pour la session, en fonction des équipements disponibles dans les lycées et des apprentissages effectués par les élèves et en balayant les trois thématiques des programmes, ménageant un équilibre 2/3-1/3 entre sciences de la vie et sciences de la Terre et une diversité représentative des types de supports (supports numériques ; supports d'observation et d'expérimentation). Le candidat tire son sujet au sort parmi les situations retenues par l'établissement.

Deux professeurs examinateurs sont présents dans la salle où a lieu l'évaluation. Un examinateur évalue au maximum quatre élèves, qui ne peuvent être ceux qu'il avait dans ses classes de l'année en cours. Les professeurs examinateurs disposent d'une grille d'observation au nom de chaque candidat. Cette grille sert de support à l'évaluation du candidat ; elle porte la note qui lui est attribuée sur 20 points et un commentaire qualitatif."

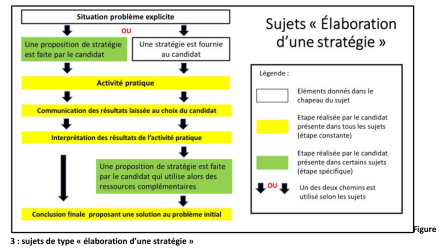

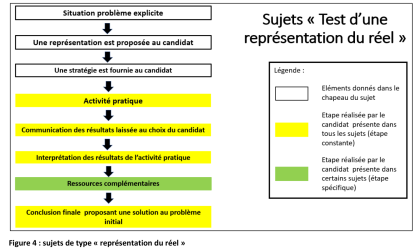

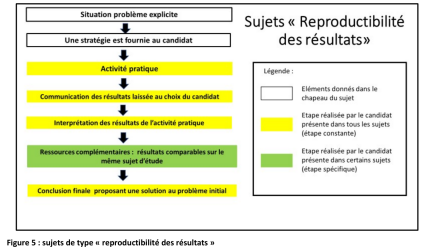

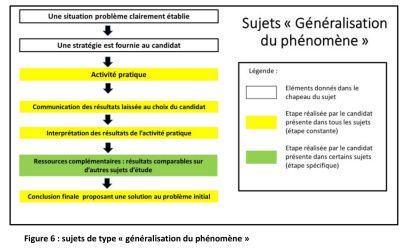

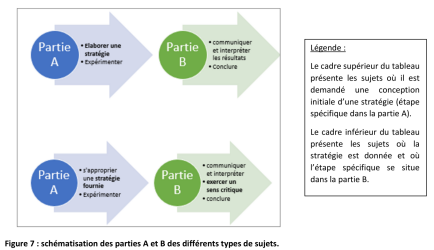

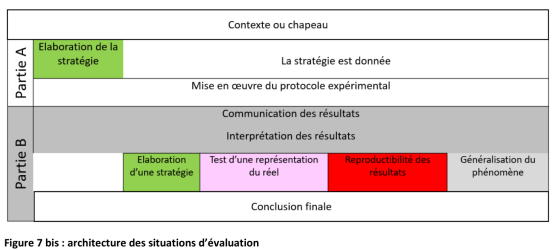

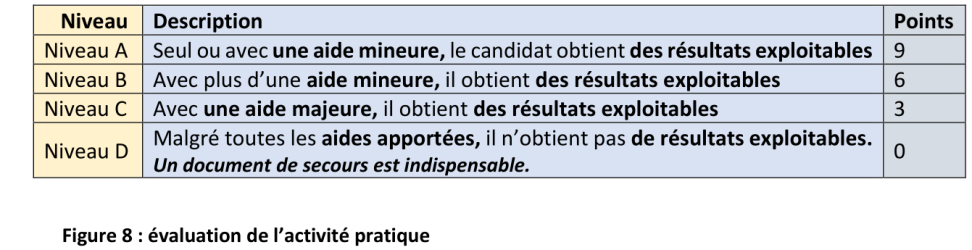

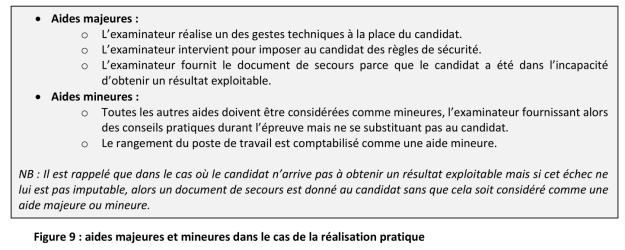

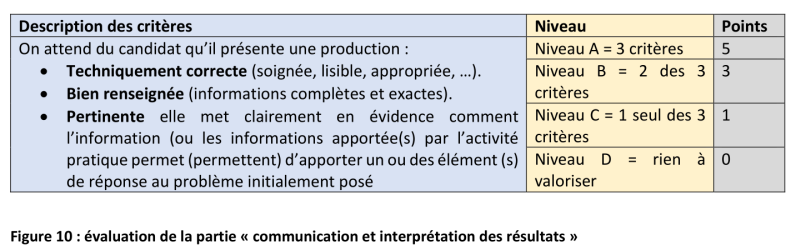

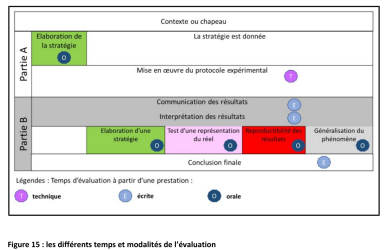

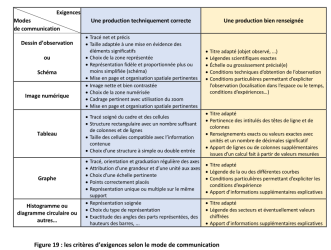

Définition : Les différents types de situations et leurs modalités d'évaluation

http://pedagogie.ac-limoges.fr/svt/IMG/pdf/vademecum_ece_2023_svt.pdf

Exemple de sujet de type généralisation

La formation des élèves

La formation des élèves à l’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales se déroule tout au long du parcours en lycée et repose sur différents axes.

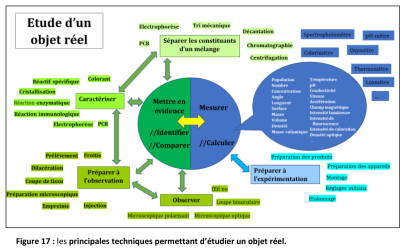

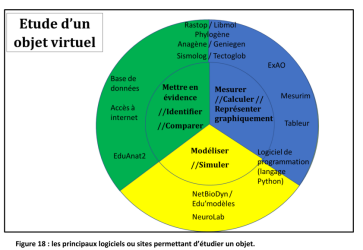

a. La formation aux démarches scientifiques et au sens critique

b. La formation aux gestes techniques

c. La formation à la communication des résultats

d. La formation à l’autonomie

Il ne faut pas oublier que lors de l’épreuve, les candidats seront seuls devant le travail à accomplir. Il faut donc les former en amont dès le collège, et expliciter ce qu’ils auront à faire lors de l’épreuve, lorsqu’ils prendront seuls en charge leur travail. Autrement dit, il faut développer l’autonomie des élèves.

Les élèves doivent apprendre et développer dans leur cursus de lycée différentes autonomies :

• l’autonomie dans la conception qui est utilisée par le candidat chaque fois qu’il entreprend de construire une stratégie (prise d’initiative) ou bien lorsqu’il prend du recul sur ce qu’il a fait ou va faire (sens critique) ;

• l’autonomie organisationnelle qui est utilisée par le candidat chaque fois qu’il entreprend de planifier et d’organiser son travail ;

• l’autonomie technique qui reste la spécificité importante de cette épreuve où le candidat montre qu’il sait réaliser des gestes techniques en respectant des consignes de sécurité.

e. La formation à la sécurité

Une éducation à la sécurité doit être mise en place dans les EPLE pour que les élèves connaissent et respectent :

• les gestes techniques appropriés qui permettent de manipuler en toute sécurité ;

• les pictogrammes relatifs à la sécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) qu’il faut alors utiliser. Les EPI et les pictogrammes figurent systématiquement dans les sujets d’ECE et pour les seconds sur les flacons donnés aux élèves, conformément à la législation ;

• les procédures d’évacuation des différents types de déchets pour respecter les normes environnementales.